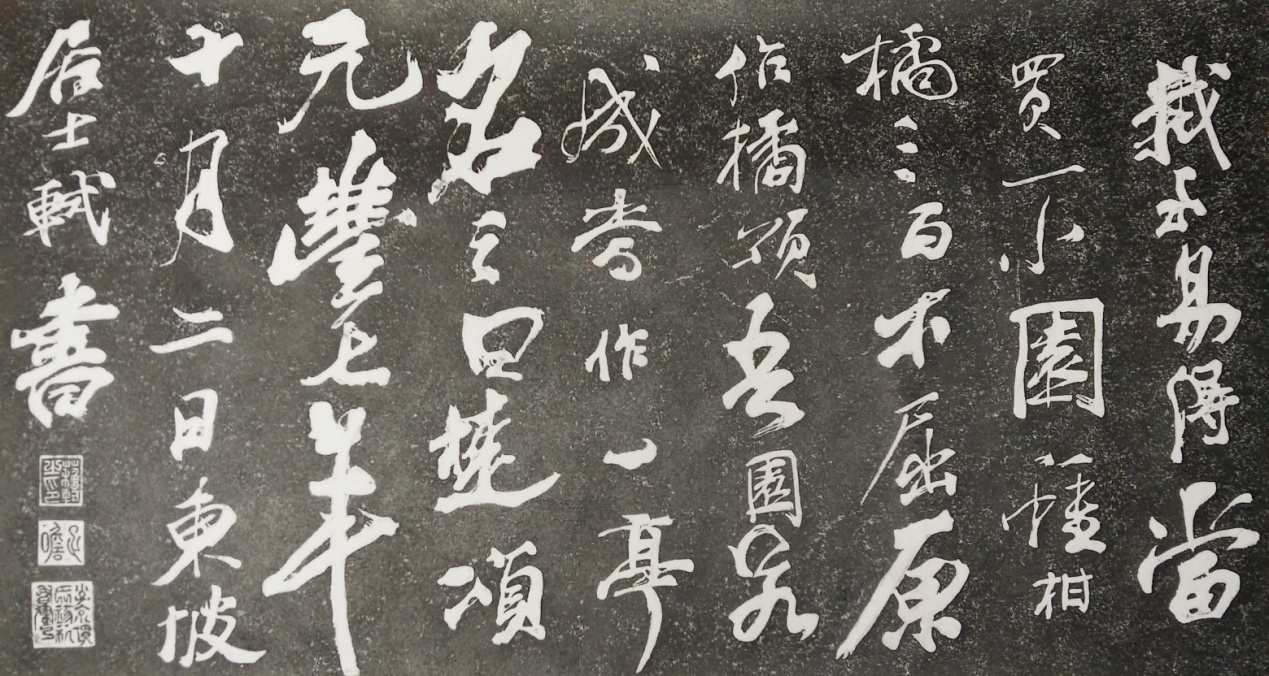

南龛苏东坡《楚颂帖》石刻拓片赏析

留存南龛的苏东坡《楚颂》后半部拓片

一、《楚颂贴》全文

“吾来阳羡,船入荆溪,意思豁然,如惬①平生之欲。逝将归老,殆②是前缘。王逸少③云“我卒当以乐死”,殆④非虚言。吾性好种植,能手自接果木,尤好栽橘。阳羡在洞庭上,柑橘栽至易得。当买一小园,种柑橘三百木⑤。屈原作橘颂,吾园若成,当作一亭,名之曰‘楚颂’。元丰七年十月二日东坡居士轼书。”(划线部分为南龛留存的《楚颂贴》下半部。)

注:

①惬:音qiè,合乎的意思。

②殆:音dài,表示推测,大概。

③王逸少:即东晋书法家王羲之。

④殆:表示肯定,相当于必定的意思。

⑤三百木:即三百株。

二、《楚颂贴》写作背景

1056年,年仅21岁的苏轼深得主考官欧阳修的赏识,高中进士第二名。1062年,27岁的苏轼受大理平事、鉴书凤翔府判官,之后因父去世回家丁忧。1069年,丁忧期满还朝。后因上书反对宰相王安石推行的新法而不为朝廷所容,自求外放,调任杭州通判。此后十余年到处辗转。1079年因“以文字诽谤君相”入狱(乌台诗案)100余天,出狱之后被贬为黄州团练副使。此时的他心灰意冷,带着家人在此开荒种地,补贴家用。1084年(元丰七年),48岁的苏轼奉旨改移汝州。由于苏轼一生多次到过地处洞庭湖畔的宜兴(阳羡),早与宜兴结下不解之缘,因此,在赴汝州上任前,他再次回到了阔别多年的宜兴。好友蒋之奇、单锡的热情款待,让人生坎坷备受磨砺的苏轼找到了“此心安处是吾乡”的感觉,也拥有了完全不设防的那份轻松,所以才有他“终老宜兴大概是前生注定的缘分”之感概。他也由此联想到了王羲之“即便是死也应当快乐地死去”的那份自在与洒脱。所以他想“买田阳羡”,完成做好卜居归老的心理和物质准备。于是,在宜兴好友郭提举的家中挥毫泼墨,作《楚颂贴》表达自己本想在太湖边上购一小园种植柑橘,然终因流放迁徙频繁而未能实现的愿望,也反映了苏轼高尚的情操。闻名于世的苏轼作品《橘颂贴》又名《楚颂贴》就这样诞生了。

三、《楚颂贴》摹贴流传情况

《楚颂贴》亦称《种橘贴》,原帖真迹早已毁灭,明化成年间,宜兴籍礼部尚书徐溥在见到《种橘贴》的摹贴后欣喜万分,先用优良石料精心摹刻,后带回宜兴家中,伏溪书屋,并在摹贴后跋了《楚颂贴》的摹刻经过。如今,连徐溥的拓本也很难见到了。相传民国时,有人在市上以重金购得此拓本,后来又落到了日本人手中,最后辗转到了台湾。

四、南龛《楚颂贴》拓片来源

如上图所示的拓片为南龛石窟研究所制作,系东坡行书《楚颂贴》的后半部分,该拓片复制版,青石材质,现存于南龛,原位于巴中县衙内的墙壁上,系清代的摹刻版,上世纪七十年代从巴州区文化馆运回南龛保存至今。可惜此贴无论真迹、刻贴、临仿本均未流传下来。如今,网络上流传的不同地方不同时期的不同版本也很多,虽然它的真实面貌在今日已成为一个历史之迷,但却丝毫不影响世人对北宋这位著名的文学家、书画家的怀念和敬仰。(图/文:李雪梅)